От составителя, публикатора и комментатора:

Вот уже больше века Россия все бежит по кругу, как белка в колесе, и центробежные силы разбрасывают оттуда людей по миру. Восемь-девять лет назад, после оккупации Крыма, все еще можно было исправить — и россиянам, и Западу, но ни те, ни другие не озаботились открывшейся впереди бездной настолько, чтобы предпринять решительные шаги против путинизма. Фашиствующий режим «вставшей с колен» России, обнаглевши, открыто уже позарился на чужие земли и жизни. Нападение на Украину и война, длящаяся третий год, показали: так можно делать в современном мире, и ни договоры, ни ООН не могут этому помешать, если есть сила и наглость. Эту отмашку увидели и поняли темные силы по всему миру.

Нерадостно быть эмигрантом, но на порядок хуже быть агрессором, по вине которого гибнут десятки тысяч мирных людей, не говоря о военных. Уже два года этот смерч, порожденный преступным режимом России, затягивает в свою воронку все больше и больше жизней и душ. После событий в Крыму 2014 года я опубликовал в «Русском слове» короткую заметку, где писал: «Да, все делается по Венским и Судетским лекалам 1938 года. И так же, как тогда, Запад осторожничает, как будто непонятно, с кем имеет дело, кто такой мистер путин?! История ничему не учит… Российские войска тем временем по его тайному приказу уже заняли Крым — часть украинской территории. Это сделали настоящие враги России, и жалко, что ни Божья, ни человеческая кара их не настигла и вряд ли обещается в будущем. В будущем, которое они надолго изгадили для всех: для украинцев, татар, поляков, чехов, немцев и, прежде всего, для своего собственного народа» (2). Тогда хотелось верить, что нарисованная перспектива — все-таки некоторое преувеличение, ан нет: все обернулось горькой правдой, которая длится и длится, а после февраля 2022-го постоянно показывает бездны человеческой глупости, нечеловеческой подлости и жестокости тех, кто с виду напоминает людей, но по сути ими не является. Большинство из них, увы, мои соотечественники...

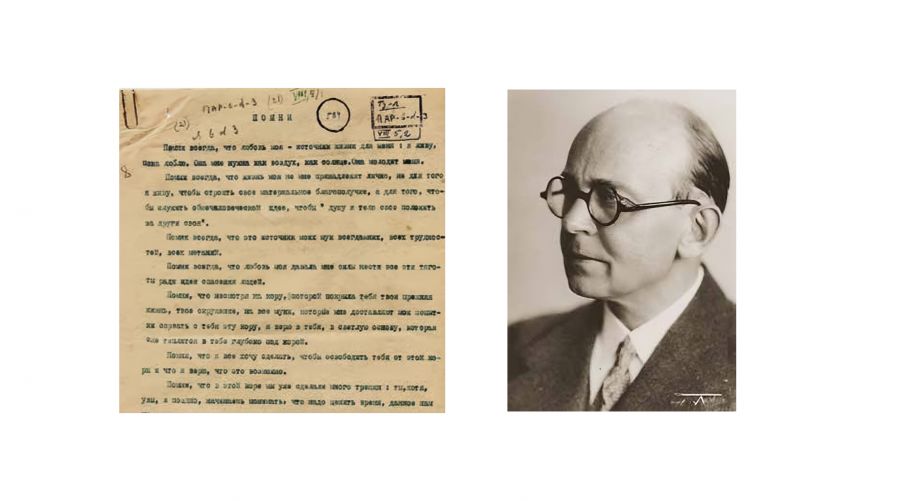

Но и после Второй мировой в разрушенной и истощенной войной Европе жизнь продолжалась. И люди, пережившие страшную войну, унесшую десятки миллионов жизней, радовались миру, тишине, солнцу. Они любили, рожали детей в уверенности, что больше НИКОГДА этого не случится. Несколько писем того времени, сведенных автором, русским эмигрантом первой волны С. С. Чахотиным в единый текст, я предлагаю вниманию читателей журнала. Письма о любви и надежде — о том, что и теперь поддерживает веру людей и дает им силы жить дальше несмотря ни на что.

Париж, август 1946.

Фрагменты из записок С. С. Чахотина о поездке по послевоенной Италии.

Помни всегда, что любовь моя — источник жизни для меня: я живу, пока люблю. Она мне нужна как воздух, как солнце. Она молодит меня.

Помни всегда, что жизнь моя не мне принадлежит лично, не для того я живу, чтобы строить свое материальное благополучие, а для того, чтобы служить общечеловеческой идее, чтобы «душу и тело свое положить за други своя». Помни всегда, что это источник моих мук всегдашних, всех трудностей, всех метаний. Помни всегда, что любовь моя давала мне силы нести все тяготы ради идеи спасения людей.

Помни, что несмотря на кору, которой покрыла тебя твоя прежняя жизнь, твое окружение, на все муки, которые мне доставляют мои попытки сорвать с тебя эту кору, я верю в тебя, в светлую основу, которая еще теплится в тебе глубоко под корой. Помни, что я все хочу сделать, чтобы освободить тебя от этой коры, и что я верю, что это возможно.

Помни, что у нас с тобой уже немного времени осталось, чтобы жить полной жизнью, что мы должны его использовать. Помни, что наша встреча в жизни произошла на почве совместной работы, что эта работа, особенно за последние годы, связала нас самыми ценными в жизни узами (3)...

Помнишь грохот и сумятицу уличной жизни в Неаполе, дикую пыль, нестерпимую жару и синее море? Проголодавшись, забрались мы прежде всего в Chiaia, недалеко от Acquario, и с упоением ели макароны, жареную рыбку и пили чудесное, терпкое красное вино, от которого у нас почти сейчас же стала кружиться голова. Я никак не мог успокоиться от сознания, что я в Неаполе — в моем милом, шумливом, безалаберном Неаполе, я шутил, хохотал, целовал через стол твои руки и был готов отдать все, все деньги в бумажнике. Ты улыбалась и говорила: «Как сияют твои глаза!» «Ты знаешь, — говорил я, и голова моя кружилась — ведь мы их надуваем — мы даем им эти презренные смятые бумажки, а они дают нам это все — пляшущее солнце, смеющееся небо, это синее-синее море, с цветами, поющими рыбаками, забрасывающими в него свои сети, и этих бронзовых, чудесных мальчишек». Слышать вдали мандолину, видеть красные арбузы на разрез, черноглазых женщин, громко кричащих и спорящих на улице… и звон трамваев, и фантастическую грязь. Запах морской тины, жирные лоснящиеся макароны и это дивное, сумасшедшее вино. Твои глаза и твоя счастливая улыбка… висящее повсюду на улицах белье — о, и все это за эти смешные бумажки — «Берите их, берите все»! И я хохотал, целовал твои пальцы и готов был плакать, кричать от радостной боли, от щемящего восторга — милая, единственная моя!

Мы ходили по грязным закоулкам Неаполя, помнишь, — улицы точно ущелья среди многоэтажных домов, увешанных рядами сушащегося белья, гам громких голосов, снующие всюду, играющие в костяшки, сидя прямо на плитах улицы, мальчишки, в лохмотьях, с горящими глазами — того и гляди что-нибудь стащат у зазевавшегося прохожего. Тут же на улице матери кормят грудью детей, — дети повсюду тучами и беременные женщины без конца. Винные лавки, повсюду лавочки с сыром, с белоснежными «черными» булочками, с колбасами и всякими сладостями — дивное мороженное… И брань в воздухе, и смех, и звуки мандолины — не изменилась ты, Италия — ни Муссолини, ни американцам не удалось, к счастью, окультурить, объевропеить тебя! «Смотри, смотри, дорогая, — говорю я тебе, — упивайся этой симфонией солнца и грязи, нищеты и жизнерадостности — этого больше нигде нет — это Неаполь. Это самый настоящий, чудный, бессмертный Неаполь. Вон там, видишь сквозь арку — синее море и дымящийся Везувий, а вон там — причудливый силуэт Капри, а это там, за мысом Capo Miseno есть еще и дивная, полудикая местность Кум, еще, к счастью, сохранившая греческие античные развалины, куда мы с тобою поедем в наш следующий приезд. И Помпеи, и Сорренто. И мы будем любить друг друга и там и еще... и всегда. Правда, ты хочешь?» — «Да, милый — этот наш чудесный сон никогда не кончится!»

Сегодня мы тряхнем стариной, милая, — пойдем на Зоологическую станцию — Неаполитанская станция самая старая и самая лучшая, пожалуй, во всем мире (4). Помнишь, мы пришли в это белое здание, утопающее в зелени. Нахлынули на меня далекие воспоминания: восторг перед чудесным миром морской жизни — здесь неоднократно я жил и работал научно, здесь встречался с учеными всего мира, стекавшимися отовсюду в этот гостеприимный дворец науки. Здесь возвращался я к жизни и прерванным научным изысканиям после катастрофы мессинского землетрясения (5), залечивал свои раны и старался забыть в работе ужасы двенадцатичасового пребывания под развалинами своего дома. Здесь творческие восторги новых открытий захлестывали мою душу так, что все, даже любовные утехи, несмотря на способствующую им южную обстановку благодатного края, исчезали. Над всем царил инстинкт любознательности, преклонения перед чудесами природы.

И вот я опять здесь и с тобой! Как счастлив я водить тебя по лабораториям, в библиотеку, в аквариум. В его полумраке плавают, ползают по дну водоемов, карабкаются по подводным скалам, зарываются в песок крабы, рыбы, моллюски, причудливые морские звезды и ежи, раскинувшие свои щупальца, словно цветы, морские анемоны, светящиеся, прозрачные, как стекло, медузы и ктенофоры — весь этот изумительный подводный мир, захватывающий, увлекающий… Ты перебегаешь от одного аквариума к другому, ты интересуешься, спрашиваешь, и я счастлив тебе объяснить, обратить твое внимание на ту или другую особенность, указать на связи, будить в тебе новые мысли.

Помнишь, как потом мы навестили живущую тут же на станции директрису ее, русскую приветливую госпожу Дорн, и пили чай у нее, и говорили о Неаполе, о станции, о науке, о международном сотрудничестве, и ты входила еще больше в этот мир, где научная мысль и эстетический восторг перед красотой и изумительным богатством природы сочетаются (6).

Помнишь, мы сидели с тобой в кафе на набережной? Был жаркий летний день и море — синее-синее. Легкий ветерок доносил до нас запах гниющих водорослей и смолы — типичный аромат Неаполя летом. Изнутри кафе доносилась музыка, играли неаполитанские тягучие с переливом песни, и влюбленное состояние в наших душах вторило им. Я гладил твою лежавшую на столике руку и заглядывал в твои глаза, задумчиво вперившиеся в голубую даль моря и неба. Мы ели чудесное мороженое и пирожные. Перед нами вдруг появилось трое ребят, полуголых, загорелых, оборванных, настоящих неаполитанских. Они были так характерны, так веселы, что мы рассмеялись и я остановил их и снял с них фотографию, а в награду мы им дали по пирожному. С удивлением они вмиг проглотили их и убежали. Не прошло и двух минут, как прибежали откуда-то двое других, уже узнавших от первых об их удаче. Они встали перед нами, вопросительно глядя, и вдруг один из них молниеносным движением схватил с тарелки пирожное и стремглав бросился бежать, и другой за ним. Что было так неожиданно, так по-неаполитански, что мы расхохотались и крепко сжали друг другу пальцы от полноты чувств.

А вот помнишь еще последний вечер в Неаполе — мы сидели на Posilippo и обедали в тенистом саду-веранде среди одурманивающего запаха цветов. Весь Неаполь в огнях расстилался перед нами. Снизу откуда-то слышалась надрывная песня, а на террасе оркестр играл неаполитанские мелодии. И мы уже прощались с городом, морем и солнцем, и в сердцах у нас была печаль, и жаль было уезжать. Мы оба чувствовали, что любовь наша здесь достигла своего апогея, здесь наши души полностью проникли друг в друга и слились. О, любовь, любовь сладкая, любовь могучая, как остра ты здесь в эту летнюю, последнюю ночь...

«Знаешь, милый, — говорила ты, — Средиземноморье — это прообраз тебя самого, твоей жизни. Смотри вот на эти закоулки, на эти лестницы в гору, эти спуски к морю. Пальмы и синее море видны из-за аркад, и выход из бухты в заморские страны, в лучезарные дали... Вот тучи на горизонте и хмурящаяся природа, а вот и луч солнца из-за туч; вон там, на скалах, бурлящий прибой, брызги пены и всплески волн. А тут в маленьком, защищенном отовсюду горами и молом порту — тишь, гладь и прозрачная глубина. Таким люблю я тебя и буду помнить. Средиземное море — зеркало твоей жизни». И я благодарно глядел тебе в глаза и нежно, нежно целовал твою руку... Я падал ниц и целовал твои ноги, и горько-соленый вкус моря на губах моих сливался с ароматом твоего упругого тела. И ты наклонялась ко мне, обнимая и шепча — «милый, милый...». Это был последний вздох нашего счастья...

Громады парижских домов на фоне свинцового неба бежали перед окнами нашего поезда, влетающего в столицу. Хмурый день, шум, гам вокзала окружили нас. Протискиваясь по коридору вагона, я наклонился и украдкой поцеловал тебя в плечо. Ты обернулась, — в глазах твоих стояли слезы. Будни были вокруг, будни были впереди. Сказка кончилась, но помни, о, помни об этом всегда...

1) Русское слово, № 2/2014. С. 4.

2) Подробнее о С.С.Чахотине см. мои статьи: Сергей Степанович Чахотин — гражданин Европы. Право на имя // Биографика 20 века (СПб., 2012. С. 178—185); Ангелы на земле не водятся — на ней живут люди // Русское слово, № 12/2015. С. 10—15; Сергей Степанович Чахотин. 90 лет между Европой и Россией // Русское слово, № 7—10/2021.

3) В то время Чахотин, которому было уже 63 года, работал в созданной им в 1944 г. ассоциации «Французская конфедерация культурных сил» (COFORSES), генеральным секретарем которой он состоял до 1949 г. Вероятно, его возлюбленная также работала в этой организации и была существенно моложе Сергея Степановича.

4) Станция была основана в 1872 г. и, конечно, не была старейшей в Европе, но очень быстро действительно стала лучшим международным морским научным институтом.

5) Чахотин пробыл под развалинами дома в Мессине после землетрясения 28.12.1908 12 часов и самостоятельно выбрался на поверхность.

6) Татьяна Романовна Живаго (Дорн), жена Рейнхарда Дорна, директора станции, жила недалеко от «Аквариума» в большой семейной квартире Дорнов.